BakeTex: Textile Backunterlage hilft Bäckereien beim Energiesparen

Die anhaltende Energiekrise bringt das Bäckerhandwerk mehr und mehr an seine Grenzen. Allerorts müssen Bäckereien schließen, weil sie die stark gestiegenen Kosten für Strom und Gas nicht mehr aufbringen können. Der Einsatz energieeffizienter Backöfen und die Optimierung der Produktionsprozesse sind wichtige Bausteine, die helfen, Energie einzusparen. Forscher des Fraunhofer-Anwendungszentrums für Textile Faserkeramiken TFK in Münchberg haben jetzt einen weiteren Baustein entwickelt: eine textile Backunterlage.

In Bäckereien werden standardmäßig Bleche als Unterlage für die Backware in Kombination mit Backpapier oder Mehl eingesetzt, was nicht nur zu hohen Mengen an Abfall, sondern auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Bäckerasthma) führt. Die Backbleche sind zudem schwer und erhöhen durch ihre Masse den Energieverbrauch im Ofen, da sie bei jedem Backvorgang mit aufgeheizt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund hatte die Bayerische Forschungsstiftung im Jahr 2021 ein Forschungsprojekt bewilligt, in dem eine Alternative zu herkömmlichen Backblechen entwickelt werden sollte und das 2023 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Projektpartner waren das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Textile Faserkeramiken TFK aus Münchberg, die Fickenschers Backhaus GmbH aus Münchberg und die Weberei Wilhelm Zuleeg GmbH aus Helmbrechts.

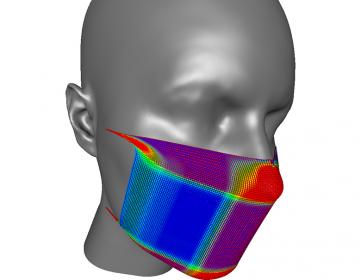

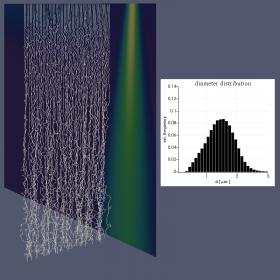

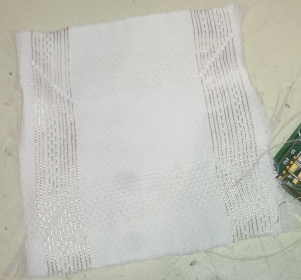

Ziel des Projekts war es, eine energiesparende, schadstofffreie und wiederverwendbare textile Backunterlage mit integrierter Antihaftwirkung für den Einsatz in industriellen Bäckereien zu entwickeln. Leichtgewichtige und hitzebeständige Textilien bieten das Potenzial, die Vorheiztemperatur im Backofen zu senken und somit den Energieverbrauch zu reduzieren.

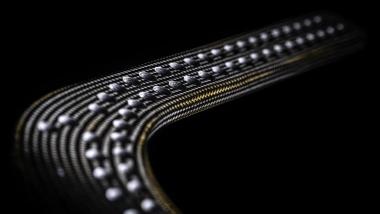

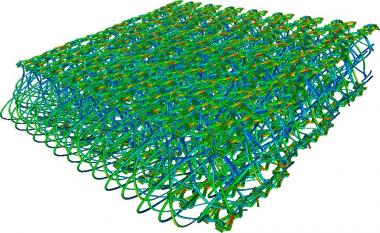

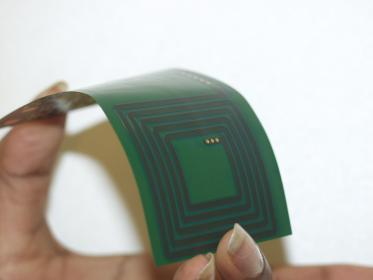

In einem ersten Schritt wurde daher ein dünnes para-Aramidgewebe aus Langstapelfasergarn mit 120 g/m² gefertigt und auf einen metallischen Rahmen gespannt. „Für die Webbindung hat sich die Dreherbindung als besonders geeignet erwiesen. Ihre charakteristische Gitterstruktur gewährleistet, dass das Textil nicht nur leicht, sondern auch luftdurchlässig ist“, so Silke Grosch vom Fraunhofer-Anwendungszentrum TFK.

„Außerdem kann sich das Gewebe durch das Fixieren der Fäden beim Waschen nicht verziehen und bleibt für lange Zeit formstabil“. Eine vollflächige Silikonbeschichtung sorgt schließlich dafür, dass die Backware an der Backunterlage nicht anhaftet. Dadurch kann auf das bislang notwendige Backpapier und die Mehlschicht verzichtet werden. Damit am Ende die Brötchen genauso rösch und braun aus dem Ofen kommen wie bei einem Standardblech, muss lediglich das Backprogramm angepasst werden. Ein wesentlicher Vorteil der textilen Backunterlage besteht weiterhin darin, dass sie faltbar ist und damit platzsparend gelagert werden kann.

Im Zuge der vierten industriellen Revolution (Industrie 4.0) wird die Backunterlage mit intelligenten Zusatzfunktionen ausgestattet sein. Zum einen können die Produktionsdaten im Backbetrieb mittels RFID-Chips oder QR-Codes ermittelt werden, zum anderen können Backwaren über ein individuelles Branding gezielt beworben werden.

Prof. Dr. Frank Ficker, Leiter des Fraunhofer-Anwendungszentrums TFK resümiert: „Mit der textilen Backunterlage haben wir gemeinsam mit unseren Projektpartnern ein zeitgemäßes und ressourcenschonendes Produkt entwickelt, das sich durch geringes Gewicht und hohe Flexibilität auszeichnet. Zusammen mit den möglichen Energieeinsparungen wird es dadurch für viele Bäckereibetriebe interessant.“

Das Fraunhofer-Anwendungszentrum für Textile Faserkeramiken TFK in Münchberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Prüfung textiler keramischer Komponenten. Es gehört zum Fraunhofer-Zentrum für Hochtemperatur-Leichtbau HTL in Bayreuth, eine Einrichtung des Fraunhofer-Instituts für Silicatforschung ISC mit Hauptsitz in Würzburg.

Energieeinsparung Technische Textilien Beschichtung Bäckerei Fraunhofer-Anwendungszentrum für Textile Faserkeramiken TFK Energiekrise

Fraunhofer-Anwendungszentrum für Textile Faserkeramiken TFK